Semarang, Idola 92.6 FM – Dalam epilognya untuk buku “Matinya Toekang Kritik” karya Agus Noor, Seno Gumira Ajidarma menulis, “Ketika dunia jadi harmonis, maka Toekang Kritik tidak akan dibutuhkan lagi.” Mungkinkah? “Padahal,” lanjutnya lagi, “dunia bertambah sempurna karena kontribusi sikap kritis, dan karena itu berlaku suatu diktum: kritik itu mutlak demi kemajuan zaman dan kebaikan bersama.”

Kita sepakat dengan Ajidarma. Konyol kalau bilang Indonesia itu negara demokratis, tetapi para pejabat publiknya sok-sokan kebal kritik. Memangnya dia malaikat? Kalaupun dia malaikat, maka tempatnya bukan di bumi melainkan di alam lain. Itu pun kalau di sana ada sistem pemerintahan seperti yang ada di sini. Selama dia menjadi pemimpin entah presiden, entah gubernur, entah walikota, bupati, camat, atau lurah, dan selama kursi kepemimpinannya itu ada di Indonesia…. maka mau tidak mau dia mesti bersedia dikritik. Titik.

Karena itulah, pengaduan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menanggapi kritik warganya, dianggap hanya akan mencoreng citra positif kepala daerah yang pernah menempati peringkat ketiga terbaik World Mayor Prize pada 2014 itu. Banyak pihak yang menyayangkan. Karena sebagai pejabat publik, Risma mestinya siap menghadapi segala macam kritik, dari yang halus sampai yang paling kasar sekalipun, dari warganya.

Tindakan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menerapkan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Zikria Dzatil, ibu rumah tangga yang mengkritik Risma itu, juga dianggap kebablasan. Pasal soal ujaran kebencian itu berisi ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun, sehingga Zikria pun langsung ditahan. Alasan polisi, bahwa pengungkapan kasus ini dipercepat agar Kota Surabaya tetap kondusif, juga dianggap terlalu lebay.

Apa lagi mengingat, Teori Kedaulatan Rakyat menyatakan, bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini, asbabun nuzul-nya berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama, yang kemudian menjadi dasar negara-negara demokrasi.

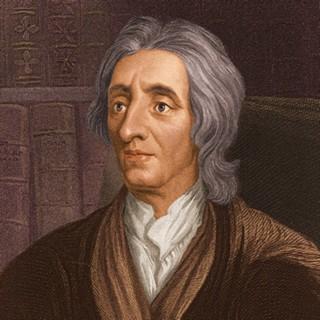

Menurut John Locke, salah seorang penganut teori ini, terbentuknya negara didasarkan pada asas perjanjian antar-individu untuk membentuk negara, dan perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah, agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan.

Maka sungguh menjadi lucu kalau rakyat “si pemberi mandat” justru dipolisikan oleh “yang diberi mandat” hanya karena si pemberi merasa tidak puas pada kinerja si penerima, kemudian mengritiknya.

Lantas, haruskah pasal-pasal karet dalam UU ITE itu terus dipertahankan? Atau, akankah dilanggengkan demi menjaga kuping tipis para pejabat publik? Lalu, bagaimana kalau matinya toekang kritik, justru mengakibatkan kemandegan, mengingat kritik mutlak diperlukan demi kemajuan zaman dan kebaikan Bersama?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Prof Esmi Warassih Pudjirahayu (Pakar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang) dan Hibnu Nugroho (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto). (Andi Odang/Her)

Berikut diskusinya: